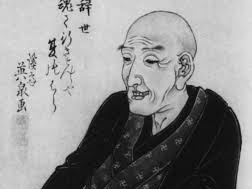

葛飾北斎(かつしか ほくさい)1760年10月31日(宝暦10年9月23日)〜1849年5月10日(嘉永2年4月18日)

江戸後期の浮世絵師。

浮世絵師の中でも最も長い70年余りの作画期中、画風を次々と変転させながらも各分野に一流を樹立した浮世絵派を代表する絵師。のみならず印象派をはじめとする近代の世界美術に多大な影響をおよぼし、今日国際的に評価されている。

江戸本所割下水の川村家に生まれ、幕府の御用鏡磨師中島伊勢の養子となる。俗称鉄蔵、晩年は三浦屋八右衛門と名乗る。(勝川)春朗(1779〜94頃)、宗理(1794〜98)、北斎(1796〜1814)、戴斗(1811〜20)、為一(1820〜34)、卍(1834〜49)の主要な画号のほか、画狂人(1800〜08)など三十余の号を使用した。

画業は主要画号の使用時期を基準に6期に区別するのが一般的である。春朗期は勝川春章に入門したとされる安永7(1778)年から勝川派を出る寛政6(1794)年頃まで。

初作は安永8年の細判役者絵3点。細判役者絵を中心に多種多様な画作をしており、習作期ということができる。次が寛政10年までの宗理期。狂歌本の挿絵、摺物、肉筆美人画を主とし、北斎独自の「宗理型美人」を創出して人気絵師となる。この宗理期から次の北斎期かけては積極的に諸派諸流を研鑽しており、狩野融川、3代堤等琳、住吉広行らに学んだと伝えられている。続いて文化11年頃までの北斎期。この期は、北斎の画業の一大進展期、様式の確立期である。あらゆる分野に活躍したが、『隅田川両岸一覧』(1806年頃)などの絵入狂歌本、長判を主体とする摺物、「くだんうしがふち」に代表される洋風風景版画、『小説比翼文』(馬琴作,1804年)にはじまる読本の挿絵、宗理型美人をさらに発展円熟させた肉筆美人画はそのなかでも特筆に価しよう。

その後の戴斗期は短いが、『北斎漫画』(初編は1814年刊)を続刊するなど、絵本・絵手本に主力を注いだ時代である。為一期の前半は色紙版の狂歌シリーズ摺物が注目され、後半は「富岳三十六景」(1831〜34年頃)46枚に代表される風景版画・花鳥版画の大成期であり、著名な風景版画のシリーズはこの時期に集中している。最晩年の卍期は、『富岳百景』(初編は1834年刊)などの絵本・絵手本と肉筆画に専念した。卍期の肉筆画には超俗的で異様な妖気が漂い、老いてますます絵に没頭する北斎の面目躍如たるものがある。

生涯で30度以上居を変え、金銭に無頓着で身なりかまわず、人を驚かすことが好きだった北斎は、自らの造形力の向上を信じて画業一筋に生きた“画狂人”であった。

出典: 朝日新聞社「日本歴史人物辞典」