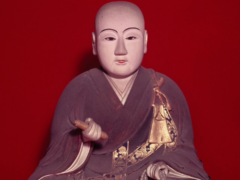

北条政子(ほうじょう まさこ)1157年(保元2年)〜1225年8月16日(嘉禄1年7月11日)

鎌倉幕府の政治家。

北条時政の娘として生まれ,源頼朝の妻として幕府の成立と発展に尽くした。

父時政大番役で在京中の治承2(1178)年ごろに伊豆な流人となっていた頼朝との間に娘の大姫をもうけたといわれる。

4年に頼朝が挙兵し,石橋山の戦で敗れると,伊豆山にかくまわれて過ごし,頼朝が鎌倉に館を築いてから鎌倉入りをした。

頼朝との関係は単に妻としてだけでなく,その存在は頼朝と東国の武士団を結びつけるものであって,しかも寿永1(1182)年長男頼家が生まれたことでその地位は不動のものとなる。

同2年には頼朝の寵女亀前を住まわせていた伏見家綱の宅を壊したり,さらに頼朝の命令で長女大姫の婿の清水義高を討った堀親家の郎従を繰首させるなど,幕府の家の中を掌握し,その場においては頼朝の意思をも越えた存在であった。

建久6(1195)年に頼朝が2度目に上洛したときには一緒に京に上り,娘の大姫の入内の話を朝廷との間で交渉している。頼朝の死後にはその後家として大きな力を振るった。

頼朝の御所はその死後に大御所と称されたが,そこを管領するなど頼朝の重要な遺跡を管轄し,さらに頼家の政務に不安を覚えると,13人の御家人を指名してその補佐を託した。

頼家が阿野全成の謀反を理由にその妾の阿波局の身柄を差し出すように求めてきたときには,「然るが如き事, 女性に知らしむべからざるか」として退けるなど,将軍と他の勢力との争いを調停して幕府の安泰に努めた。

やがて時政が頼家を廃して実朝を擁立する動きのなかで子の頼家を失う悲劇に遭遇するが,実朝をも廃する動きが出てくると,弟の義時と共に時政を伊豆に引退させた。

『愚管抄』は「時政がむすめの,実朝・頼家が母いき残りたるが世にて有り」と述べ,京で大きな勢力を築いていた卿二位と共に「女人入眼の日本国いよいよまこと也」と指摘し,日本の政治はこうして女性が助けることにより完成するのだと述べている。

実際,子のできない実朝の後継者問題では上洛して卿二位と交渉を持ち,その養っていた後鳥羽上皇の皇子を迎える約束をとりつけている。

このとき,出家の身で二位に叙され,前例のない待遇を受けるが,承久1(1219)年には実朝も暗殺される。この非常事態において「鎌倉は将軍があとをば,母堂の二位尼総領して」と,幕府の実権を完全に掌握した。尼将軍の誕生である。

幕府は「禅定二位家」と称され,京に皇子の下向を要請したが,それは政情の変化により拒否され,摂関家から後継者が下ることになる。

その年,九条道家の子三寅が鎌倉に下って政所始が行われたときには,「理非を簾中に聴断すべし」と,三寅の幼稚を理由に理非決断の権限を行使している。

承久3(1221)年, 承久の乱が起きると、軍事動員令を発するとともに,鎌倉に集まった御家人を前にして頼朝の恩を強調し後鳥羽上皇の近臣を討つことを求めた。それによって幕府軍は朝廷の軍事力を粉砕して,幕府の危機は回避された。

さらに元仁1(1224)年に義時が急死すると,甥の泰時を六波羅から戻して義時の後妻伊賀氏が推す勢力を退け,北条執権体制の方向を示し,翌年にこの世を去った。その後,将軍の権限の主要部分は執権に移っていた。

出典: 朝日新聞社「日本歴史人物辞典」