島津久光(しまづ ひさみつ)1817年12月2日(文化14年10月24日)〜1887年(明治20年12月6日) 幕末の薩摩藩指導者。 父は藩主島津斉興,母は側室由羅。号は双松,大簡,玩古道人,無志翁など。斉興の継嗣をめぐ

続きを読む

島津義久

島津義久(しまづ よしひさ)1533 年(天文2年)〜1611年3月5日(慶長16年1月21日) 安土桃山時代の南九州の大名。 貴久の嫡子。修理大夫。初名は忠良。 将軍足利義輝から諱の1字をもらい義辰と名乗り,近衛家を通

続きを読む

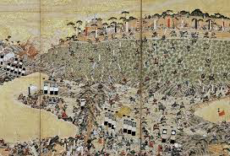

島原の乱

江戸時代初期、1637年12月11日〜1638年4月12日(寛永14年10月25日〜寛永15年2月28日)に起こった日本の歴史上最大規模の一揆であり、幕末以前では最後の本格的な内戦である。「島原・天草の乱」「島原・天草一

続きを読む

聖徳太子

聖徳太子(しょうとくたいし)574年(敏達天皇3年)〜622年4月8日(推古天皇30年2月22日) 飛鳥時代の王族。 父(用明天皇),母(飛鳥時代の王族。父(用明天皇),母(穴穂部間人皇女)両系とも蘇我氏の血統となった最

続きを読む

菖蒲湯

端午の節句は、陰陽思想では大変な忌み日。その邪気を祓うのに菖蒲湯は威力絶大といわれてきた。「尚武」「勝負」にも通じ、めでたさも別格である。 菖蒲は災いをもたらす毒蛇を倒した 端午の節句は別名「菖蒲の節句」ともいわれ、菖蒲

続きを読む

除夜の鐘

寺院では12月31日の夜12時を期して108つの鐘をつく。この鐘の音を聞き終わると煩悩が祓われ、めでたい新年が始まる。 食欲・財産欲・性欲・嫉妬などの執着を一つ一つ取り除く 大晦日の夜12時になると、全国各地で寺で除夜の

続きを読む

白河天皇

白河天皇(しらかわてんのう)1053年7月7日(天喜1年6月19日)〜1129年7月24日(大治4年7月7日) 平安後期の天皇で,譲位後も長く太上天皇として君臨し,いわゆる院政の伝統を創った。 いなみは貞仁。後三条天皇の

続きを読む

神話における 日本国土の誕生

神話 先人は、今起きている全ての説明のつかない事象を、神様がしていることだと考えた。その話が代々語り継がれてきたものが神話である。 日本国土の誕生 天地の初め、神代七世の最後にイザナギ(伊耶那岐)という男の神と、イザナミ

続きを読む

推古天皇

推古天皇(すいこてんのう)554年(欽明15年)〜628年4月15日(推古36年3月7日) 飛鳥時代の女帝。 在位は崇峻5(592)年12月から推古36(628)年3月。幼名は額田部皇女。欽明天皇と蘇我稲目の娘堅塩媛の間

続きを読む

菅原道真

菅原道真(すがわらのみちざね)845年(承知12年)〜903年3月26日(延喜3年2月25日) 平安中期の学者,政治家。学問の祖として尊崇されている。 菅原是善と伴氏の娘の3男。幼名阿古。 早くから家芸の指導を受け,11

続きを読む